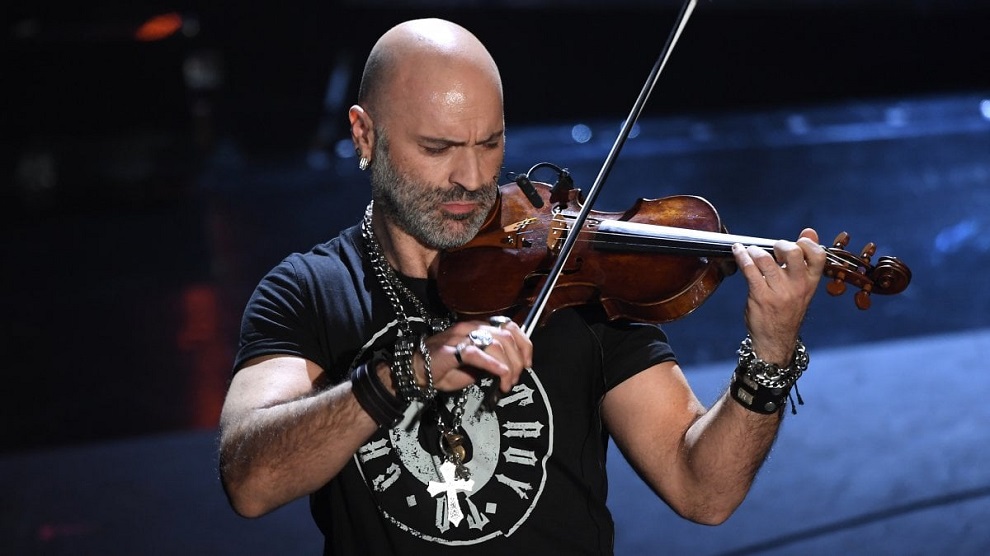

Passionale, energico, muscolare come l’approccio al suo violino. Alessandro Quarta propone musica alta in jeans e maglietta sdrucita, quella della sala prove, con la tempra di una personalità artistica di caratura internazionale che vorrebbe avvicinare le nuove generazioni ai grandi compositori del passato (Mozart, Bach, Beethoven, Rossini) e a quegli artisti immortali che hanno segnato dei veri e propri cambiamenti epocali nel mondo delle 7 note.

Passionale, energico, muscolare come l’approccio al suo violino. Alessandro Quarta propone musica alta in jeans e maglietta sdrucita, quella della sala prove, con la tempra di una personalità artistica di caratura internazionale che vorrebbe avvicinare le nuove generazioni ai grandi compositori del passato (Mozart, Bach, Beethoven, Rossini) e a quegli artisti immortali che hanno segnato dei veri e propri cambiamenti epocali nel mondo delle 7 note.

“Alessandro Quarta plays Astor Piazzolla”: due rivoluzionari della cultura musicale a confronto. Il più grande riformatore del tango argentino incontra un performer che, con il proprio modo di essere, interpreta sé stesso e la sua musica, che è sensualità, sessualità, tristezza, nostalgia, carnalità. Una musica che è come una pittura:

«Ogni brano che scrivo o interpreto è come dipingere su una tela. La tela è l’aria, i colori sono le mie musiche, il pennello è il violino.»

A noi non rimane che restare ammaliati dall’arte di un virtuoso del violino che “gioca” a fare il duro e che la CNN ha definito “musical genius”. Un uomo e un artista, che è e rimane Alessandro Quarta.

“Alessandro Quarta plays Astor Piazzolla”. Che cosa ti accomuna al musicista argentino?

«È un grande rivoluzionario, uno degli ultimi innovatori della musica classica. Astor Piazzolla è stato colui che ha usato il pentagramma, la carta e la penna, per cercare uno stile folk da proporre nei grandi teatri, all’interno di quella musica classica che è un capolavoro. È lo stesso che ha fatto Georges Bizet con l’“Habanera”, prendendo il ritmo folk iberico e inserendolo nella partitura della “Carmen”. Ci accomuna soprattutto il mio modo di essere, il mio modo di interpretare me stesso e la musica, che è sensualità, sessualità, tristezza, nostalgia. Queste quattro caratteristiche fanno parte del mondo di Astor, ma nello stesso tempo del tango argentino.»

Piazzolla è stato il più grande riformatore del tango, tu del violino?

«Non sta a me dirlo. Sicuramente sto apportando il mio contributo nel modo di suonarlo, cercando di dare a questo nobile strumento, così sensuale e allo stesso tempo rock, classico, etereo, pop, generoso, duttile, fragile… quella possibilità di vivere nuove emozioni, che negli ultimi decenni gli è stata negata. Un’invenzione italiana del XVI secolo che si mantiene con un po’ di colla di pesce. È incredibile!»

Il tango argentino, anche se impropriamente, evoca alla mente l’idea del ballo. Grazie all’espressione artistica di Roberto Bolle, abbiamo preso consapevolezza di una musica che è una danza.

«Roberto non ha bisogno di musica per far danzare il suo corpo, perché lo fa danzare con la mente, con la precisione, con la sua perfezione. Lui è danza e musica insieme. Ha solo bisogno di un mezzo affinché gli altri possano ascoltare quella musica che lui sente dentro. Roberto Bolle, prima di essere un danzatore, è un grande artista. Anch’egli è un innovatore, poiché ha reso importante la danza classica nel mondo, portandola quasi allo stesso livello di quella pop.»

Tra le righe si legge un pensiero malcelato sul tuo modo di intendere l’arte e l’artista.

«Oggi basta una votazione da casa per giudicare un artista. Ai miei tempi non era così e sto facendo di tutto affinché si possa ritornare all’arte vera e alla meritocrazia. Non si può pensare che in sei-otto mesi di un talent show in tivù un ragazzo diventi “artista”. Sarebbe come guardare per sei-otto mesi Perry Mason e pretendere di diventare avvocato. La verità vera è che, dal momento che fare musica non è percepito come un lavoro, tutti si propinano come grandi musicisti. Ma non è affatto così! Ti devi fare il culo a studiare per anni, e poi i corsi, i master… investire ingenti quantità di denaro… e forse dopo venti, trent’anni, potrai dire qualcosa. Studi altri dieci anni, arrivi ai quaranta, e forse allora potresti essere un artista completo.»

Com’è stata la tua gavetta?

«Più che gavetta, lo chiamerei percorso di vita. Quando sei bambino inizi già a sentire l’odore del sacrificio. A cinque-sei anni, oggi hai già l’iPad, l’iPhone e stai delle ore ogni giorno davanti alla tivù. La mia fortuna e quella di tutti gli artisti di quest’età, è di aver vissuto gli anni più importanti della nostra formazione allevati dai grandi. I grandi erano i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri insegnanti. Si viveva in un’epoca in cui c’era un insegnante per tutte le materie e si faceva musica per tre-quattro ore alla settimana. Nella scuola e nello studio c’era meritocrazia.»

A proposito di meritocrazia, esistono ancora delle orchestre in cui vigono dei criteri di valutazione estremamente selettivi.

«Meno male! In alcune orchestre vigono ancora le regole di tanti anni fa e, per entrare, le audizioni si svolgono dietro una tenda. Tu suoni, la commissione non ti vede e, una volta sul palco, devi fare attenzione che non ti scappi neanche un colpo di tosse, perché potrebbe essere percepito come un segnale verso qualcuno della giuria e invalidare la prova. La giuria è composta da quattro, cinque massimi esponenti a livello mondiale di quello strumento e non da registi, attori, pornostar… e ci sono cinque o sei selezioni. Alla fine si toglie la tenda e suoni davanti a tutti. Questa è meritocrazia, non il voto da casa perché sei bello o bravino! All’epoca nostra, per cercare di capire quanto fosse bravo qualcuno, bisognava spendere trenta, quarantamila lire per una cassetta o un LP. Adesso è tutto gratis! L’unica cosa che ci potrebbe salvare è una lunga assenza di Internet e della televisione. Bisognerebbe tornare all’anno zero e far uscire le persone di casa, se vogliono veramente ascoltare qualcosa.»

Prima si faceva riferimento ai grandi. Tu di chi sei stato fan e chi ti piace adesso?

«Sono stato fan di David Gilmour, dei Pink Floyd, dei Dire Straits… Amo il blues, il rock di Sting e dei Police, gli U2, David Bowie, Michael Jackson, Quincy Jones, Oscar Peterson, Louis Armstrong… insomma, tutti coloro che hanno contribuito a formare la mia creatività. Questi artisti sono le basi per erigere una casa, sono le fondamenta. Così come per Beethoven è stato essenziale che esistesse Mozart, per Mozart che esistesse Bach e per Bach Vivaldi.»

Un patrimonio musicale che è un lascito culturale da reinvestire nel futuro.

«Devi continuare da quello che hanno lasciato prima di te, per poi innovare, se non vuoi essere solo una copia di cui si dimenticheranno dopo due anni. E devi anche avere il coraggio di portare avanti il messaggio di quanti ti hanno preceduto, anche se la massa non si riconosce in quello che fai e non ti capisce. Ben venga, vuol dire che stai creando una cassetta degli attrezzi per l’avvenire! L’importante è fare ciò che si vuole e ciò che si sente. Non quello che gli altri ti chiedono di fare, perché questo significherebbe soltanto fabbricare soldi, mero business. Due aspetti certamente importanti ma che non sono duraturi. Il difficile non è arrivare, è mantenersi. E, più in alto vai, più è difficile restare saldi. Il problema è quando non hai le forze musicali e la formazione per continuare ad andare avanti. I grandi come Pino Daniele e Vasco Rossi (che a quasi settant’anni, con migliaia di giovani che si sentono artisti, è l’unico che ha riempito lo stadio San Siro per sei volte di fila e ha fatto un concerto a Modena con duecentoventimila spettatori), questa vita l’hanno affrontata. Ma Pino e Vasco sono della vecchia scuola. Un artista oggi è Giuliano Sangiorgi, o Gianna Nannini. Passati loro, chi ci sarà?»

Che rapporto hai con il successo?

«Il successo è quando esci e non ti fanno neanche camminare. Io non mi ci sono ancora ritrovato. Da metà giugno sto girando per il mio tour; viaggio in macchina, sono io che guido, perché, per salire sul palco ed essere me stesso, devo continuare a fare la mia vita: restare bloccato in coda, parlare con una donna, innamorarmi di qualcosa, incazzarmi… Senza vivere la vita, che ci metti dentro la musica? Io sono quello che ero anche quando nessuno mi conosceva. Alessandro Quarta non è diventato bravo oggi che è conosciuto! Il successo non è far vedere a sé stessi che si è arrivati da qualche parte. Continuo a percorrere la mia strada, ma la meta è ancora molto lontana. Il giorno in cui vorrò scendere da questo treno, per godermi quello che sto iniziando ad avere – fidati -, smetterò di suonare. Faccio solo questo nella vita, e non lo faccio per gli altri, lo faccio per me. Ho un pianoforte, una chitarra, i violini e dovrò fare altri arrangiamenti per Roberto Bolle, scrivere nuovi brani per Il Volo e dedicarmi al mio prossimo disco che uscirà nel 2020.»

Ti immagino dentro una stanza, nell’atto del creare. Musica a parte, nella casa di Alessandro Quarta cosa non può mancare?

«Non possono mancare gli animali. Amo i cani, ho Aron, un pastore tedesco a pelo lungo di cinque anni. E amo anche i gatti. Poi voglio il casino, stile pucciniano; odio la perfezione. E mi serve da mangiare. Adoro la cucina, è arte anche quella. Cucina e vino. Mozart aveva dedicato il “Marzemino” al “Don Giovanni”; Bach amava il suo vino e gli scrisse anche una fuga; Rossini, grande chef nei diciott’anni in cui non scrisse più. Ancora arte e meritocrazia, dunque.»

Cucina e vino, l’arte del condividere. Ma cos’è che ti piacerebbe realmente condividere di te?

«Potrei condividere l’esperienza di un ragazzino che a quattordici anni viaggia da solo in treno, per andare a studiare dall’altra parte dell’Europa, e ha pochissimi soldi in tasca. Con cinquantamila lire dovevo stare venticinque giorni e vivevo con la coppetta Sammontana panna e cioccolato, a mezzogiorno e sera. Ricordo che costava milleduecento lire. Condividerei tutto il sacrificio che ho fatto e soprattutto il mio pensiero: la musica è come una pittura. Io stesso non mi vedo tanto come un musicista, quanto come un pittore. Ogni brano che scrivo o interpreto è come dipingere su una tela. La tela è l’aria, i colori sono le mie musiche, il pennello è il violino. Col pennello intingo nei miei colori, che sono le emozioni che provo, e dipingo nell’aria l’immagine che ho dentro. Il massimo che un musicista può sperare è avere una percezione oggettiva di un’emozione.»

“Riuscire ad avere una percezione oggettiva di un’emozione”. Un’ardua impresa per un’arte che si nutre di soggettività.

«La musica è l’unica, tra le grandi arti, che è sottoposta a soggettività. Se cento persone guardano un quadro, una scultura, o leggono una pagina, vedranno o leggeranno la medesima cosa. Se alle stesse cento persone fai chiudere gli occhi e ascoltare una musica, quali emozioni sottolinei, fai rivivere e riavvolgi nella loro vita? Si potrebbe anche andare a violentare alcuni ricordi che, con estrema difficoltà, avevamo messo sotto il tappeto. Per questo, quando riesci a dare alla musica lo stesso potere delle altre arti, l’oggettività, allora provi una goduria immensa, perché tutti, che siano dieci, venti, trentamila… vedranno la stessa cosa pur non vedendo niente.»

Qual è la percezione che si ha di Alessandro Quarta, all’estero e in Italia?

«Quella all’estero è meravigliosa! Si percepisce dalle continue richieste che arrivano ai miei manager di esibizioni in sale di volta in volta più grandi e dalla volontà di fare sempre più concerti nelle stese città, lo stesso anno. Il massimo per un artista non arriva quando parlano dite, ma quando hanno bisogno di te, di ascoltarti. Questo ti fa capire che sei arrivato al cuore delle persone. In Italia, quale sia la percezione di me, ancora non lo so, è troppo presto per dirlo. Io mi vedo e sono sempre quello di prima, e spero di continuare ad esserlo anche in futuro. All’estero non mi guardano, non mi vedono tutti i giorni, ed è più facile restare sé stessi. Quando vivi nel tuo Paese è un po’ più difficile, ma è importante rimanere quelli di sempre, in tutte le situazioni, al pub, al ristorante, al mare… Se non fossi me stesso nella vita quotidiana, non potrei esserlo sul palco. Sono me stesso sul palco, con i miei jeans, le mie scarpe e la maglietta delle prove. La gente viene per ascoltarmi, non per guardarmi sfilare. Non devo fare il modello di Armani. Anzi, più la maglietta è sudata, più persistono la sensualità, la sessualità, la carnalità.»

Dall’esterno quello, che si percepisce è un approccio energico, vigoroso, muscolare. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a “giocare”?

«Diciamo che ci vuole un fisco bestiale per combattere contro l’incultura dilagante che c’è in Italia. Si legge poco; si ascolta poca, pochissima musica; si è quasi azzerato il giudizio critico, ed è un problema serio. Dovremmo andare a rivedere “Il marchese del Grillo” del grande Alberto Sordi o i film di Totò per capire cos’era l’Italia in quel periodo. Le nuove generazioni dovrebbero capire cosa siamo diventati grazie a loro, senza bisogno di palare di politica.»

Combattere l’incultura dilagante, “facendo politica” nell’interesse del bene comune, della collettività. Agire ripartendo dalle radici, dall’ascolto attivo dei grandi classici.

«Se oggi si guarda alla grande musica classica con gli occhi di un ragazzo che cerca su YouTube l’ultimo esponente della trap, la vedo dura. Ma se gli faccio ascoltare il valzer in Do minore di Šostakovič e subito riconosce che è la colonna sonora di un film, da lì fargli ascoltare la colonna sonora di “Arancia meccanica” – gli piace – e senza saperlo ha conosciuto Beethoven, poi continuare con “2001 odissea nello spazio”, la sigla di “Quark”… alla fine saremo riusciti nell’impresa.»

È una questione di linguaggio.

«Se non parliamo lo stesso linguaggio di un ragazzo di oggi, la colpa è solo nostra. Siamo noi che, ad esempio, stiamo precludendo a noi stessi il possibile avvicinamento dei giovani al teatro. Basta con questo frac! Se io lo indosso, si presuppone che chi viene ad ascoltarmi si presenti in giacca e cravatta. Ma un ragazzo di quindici o vent’anni, nemmeno ce l’ha la giacca e la cravatta. E allora, perché ci lamentiamo? Non si può andare in un altro paese, parlando solo la nostra lingua e pretendendo che ci capiscano! Gli adulti hanno fatto credere ai giovani di avere potere, in realtà sono solo delle pedine delle case discografiche, delle tivù, delle major. Ma bisogna stare zitti. Perché, se parli, non lavori più.»

Un comandamento che osservano in molti: ingoiare in silenzio, per continuare a campare.

«Ma chi è che non lavora più? Io lavoro ovunque, perché sono Alessandro Quarta. E non devo dire grazie a nessuno!»

Bisognerebbe far sentire la propria voce e riappropriarci del nostro futuro, declinato nella cultura, nell’intelligenza, nella speranza dei giovani.

«Bisognerebbe che soprattutto i media riportassero la cultura dov’era. C’è stato un furto. E non in un museo ma a casa di ogni italiano. Hanno rubato l’intelligenza, la cultura e anche i figli, che non sono più accuditi dai genitori ma dai dispositivi digitali. Oggi noi abbiamo bisogno di voi e voi di noi. E noi e voi abbiamo bisogno dei ragazzi che sono là fuori. E dobbiamo riprenderceli.»

Gino Morabito